段考到了,常常都會改到這樣的學生日記:

「下個星期就要段考了,希望題目不要太難。」

「希望這次的題目可以出簡單一點,不然我會考不好。」

通常在檢討考卷的時候,遇到比較刁鑽的題目,都會聽到學生說:「好想打這個出題老師,幹嘛出那麼難的題目。」

學生的捶胸頓足,我們都可以理解,但讓人困惑的是,為什麼考試到了,這群孩子所希望的,都是「題目不要太難」,而不是「所以我要更認真準備」?

不同歸因,結果大不同

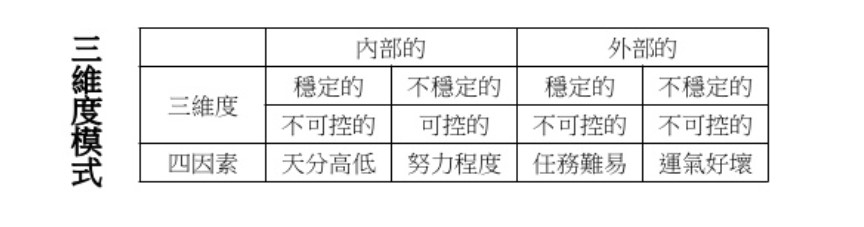

美國心理學家伯納德.韋納(B.Weiner)認為,人們對行為成敗原因分為兩方面:一方面是制握信念,分為內在的和外在的兩種。內在歸因包括能力和努力,外在歸因包括工作難度和運氣。

另一方面是穩定性。分為穩定和不穩定兩種;穩定的歸因包含能力和工作難度,不穩定的歸因包含努力和運氣

歸因的三維度模式

心理學家發現人們在解釋自己的行為時,特別是失敗時,通常會歸咎為外在歸因,像是題目太難。可是在解釋別人的行為時,反而傾向內在歸因。

而對於成功和失敗的歸因,將會對日後的行為產生重大影響。

通常對自己有自信的孩子,會把成功歸因於自己的努力,所以失敗了,他們會想辦法提升自己的努力,認為自己可以克服挑戰。

相反的,對自己不夠有自信的孩子,認為自己的能力不足,所以只能祈求外在環境的因素,像是考題不要太難,或是自己的猜題運變好。也不會認為成功和努力間有什麼絕對性的關聯。

蜀鄙二僧的故事

在八年級的國文《為學一首示子姪》中,有著「蜀鄙二僧」的故事。

在四川邊境有兩個和尚,其中一個貧窮,一個富裕。窮和尚對有錢的和尚說:「我想要到南海去,你看怎麼樣?」

富和尚說:「您憑借著什麼去呢?」窮和尚說:「我只需要一個盛水的水瓶一個盛飯的飯碗就足夠了。」

富和尚說:「我幾年來想要雇船沿著長江下游而(去南海),都沒有成功。你憑借著什麼去!」,到了第三年,窮和尚從南海回來了,把到過南海的這件事告訴富和尚。富和尚的臉上露出了慚愧的神情。

這一課把焦點放在窮和尚的努力不懈,但在另一個層面,反而是窮、富和尚兩人的「焦點著重不同」。

當你把焦點放在哪裡的時候,你就會如何的去看待與處理問題。當你放在困難和自己無法掌握的部分,就會像富僧一般,看到種種的阻礙。所以事情沒有成功,都是因為有很多限制自己的部分。

改變身份認同,情況大不同

《原子習慣》中所提到的「當你改變了身份認同,你自然會成為你想要的理想模樣,也能因此改變習慣。」

當孩子拿回成績單時,其實是個非常好和他們溝通並了解想法的時候。許多爸媽在看到成績單的時候,可能只先看到孩子哪一科比較弱,就會想著那可能要先找補習班,多做題目等實際上的幫助,卻沒有想過孩子是如何看待這件事的?

所以此時,不如聽聽看孩子的說法,看他認為自己成功和不足的部分為何?若孩子時常將不夠理想的部分,歸因於能力太低、考試太難,就會降低自身的努力性。

當你能夠把焦點放在自己「可以控制」的因素時,就會著眼於「想達成的目標」,進而想辦法前進,這樣爸媽給予的協助,才能真正幫助到孩子,而非是另一種壓力了。